한성준은 어려서부터 장단 및 줄타기와 민속예능을 배우고, 청년기에는 덕숭산 수덕사에 들어가 춤과 장단을 공부하며 ‘소리에는 장단이 그 생명일진대 장단을 낳은 춤은 모든 가락의 어머니’라는 장단과 소리의 조화에 대한 귀중한 원리를 깨달았다. 전국을 유랑하면서 각지의 민속예술을 접하게 된 한성준은 각종 연회 및 굿판에 참가하였고, 고종 앞에서 춤을 추어 참봉이라는 벼슬을 직계 받았으며, 판소리 명창들과 궁중 어전의 연회에 참가하는 등 명고수로 명성을 얻었다.

한성준은 충남 안면도에서 무당이 왕을 흉내 내며 추는 ‘왕꺼리’에서 영감을 받아, 궁중 복식을 입은 형상적 춤사위로 ‘왕의춤’을 창안하였다. 한성준은 이 춤을 ‘태평춤’이라 명명하며 제자들에게 전수하였고, 1938년 조선음악무용연구회의 고전무용대회에서 이를 무대에 올리며 ‘태평무’라는 명칭이 공식적으로 사용되었다.

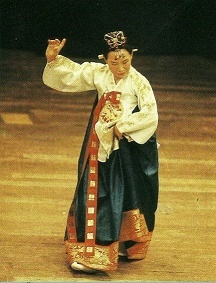

태평무는 초기에 왕과 왕비와 공주, 시녀들이 등장하는 다인무(多人舞) 형태의 춤극으로 무대에 올렸으나, 왕과 왕비가 함께 추는 2인무(二人舞) 형식으로 구성되었다가, 후대 전승자들의 해석에 따라 독무(獨舞) 형식으로 변화하였다. 1938년 부민관에서 2인무로 추었던 태평무는 왕 이강선, 왕비는 장홍심의 춤으로 선보였고, 1940년에 2대 주역으로 왕은 한영숙 왕비는 강선영으로 춤을 이어왔으며 점차 한영숙과 강선영 각각의 왕비 1인무로 정착되었다.

이후 한성준은 1934년 춤을 전문으로하는 조선무용 연구소를 설립하여 춤을 집대성하고, 많은 제자들을 양성하였다. ‘춤은 뼈 삼천마디를 움직여야 비로소 진정한 춤이 된다’ 라는 춤의 정신을 심어주고, 지상과 우주가 화합하며 태산을 들어올리는 기풍이 있어야 춤의 참맛을 알 수 있다는 춤의 경지를 가르쳤다.

한성준의 타계 이후, 그의 제자였던 강선영과 한영숙은 각각 태평무를 독자적인 해석으로 재정립하였다. 강선영류 태평무는 낙궁장단 등을 활용하여 장중하고 화려한 춤으로 궁중 정재의 이미지를 강조하였다. 또한 왕비의 예복을 근거로 속에는 당의와 치마를 임은 후 원삼을 덧입고, 손에는 오색한삼을 끼며, 큰머리로 장식하였다가, 섭채장단에서 원삼과 한삼을 벗고 해방된 자연인의 형태로서 하늘과 땅과 함께하는 민족적 표현의 흥을 일으킨다.

한영숙류 태평무 역시 왕비 복식의 근거인데, 맨손 춤사위 중심으로 당의와 대란치마를 입고, 쪽머리와 비녀로 장식하여 단아하고 절제된 춤으로 여성적이고 섬세한 미감을 특징으로 삼았다.

특히 한영숙은 지영희, 성금연 등과 협업하며 태평무의 음악 구조를 새가락별곡/ 경기도당굿/ 경기시나위 3부 형식으로 재구성하였으며, 이는 한영숙류 태평무의 핵심 음악적 특징으로 자리 잡았다.

현대에 이르러 태평무는 국가무형문화재 제92호로 지정되어 유파별로 독자적인 전승 체계를 유지하고 있다. 1988년 강선영류가 지정되었고, 2019년에는 박재희를 중심으로 한 한영숙류 역시 독립 종목으로 문화재로 인정받았다. 이에 따라 태평무는 단일한 원형에서 출발하였지만, 시대의 흐름과 전승자들의 개성을 반영하여 각기 다른 형식과 해석으로 발전하고 있으며, 현재 한국 전통춤의 예술성과 역사성을 동시에 상징하는 대표 작품으로 평가 받는다.

함께 만들어가는 전통춤 플랫폼

이 공간은 단순한 기록이 아닌,

현재진행형의 태평무를 함께 경험하고 공유하는 커뮤니티로 성장하고자 합니다.

영상/사진 제보, 증언, 질문 모두 환영합니다.

📩 문의 및 제보: 댓글 혹은 [참여하기] 카테고리를 통해 남겨주세요.